햇꼴 담아 넣은 꼴망태

꼴망태란?

소나 말 또는 토끼가 먹을 풀을 담아 운반하던 도구를 꼴망태라고 한다.

꼴망태는 주로 대나무나 칡넝굴을 이용하여 만든다.

싸리나무로 엮어 둥글게 만든 다래끼를 사용하기도 한다.

한 쪽 어깨에 걸머지거나 양쪽 어깨에 메어 등에 지는 형태로 만들었다.

일어나자마자 맨 먼저 하는 일이 소죽을 끓이는 일이었다.

다음에는 숫돌에 낫을 갈아 꼴망태 매고 풀이 많은 곳을 논두렁 밭두렁을 헤메이던 시절이 있었다.

꼴베러 가기 전에 오늘은 어디로 가야할지 막막하다.

그럴 때는 삽짝 문을 삐꺼덕 열며 바깥마당에서 침을 왼 손바닥에 뱉고는 오른손 검지와 중지 두 손가락으로 탁 때려본다.

어디로 가야 꼴이 많이 있을지를 점 쳐보는 이른바 침점이다.

어떤 때는 이상하게도 내가 가고 싶지 않은 곳으로 침 방향이 튀면 이어서 낫점을 친다.

낫점은 공중으로 낫자루를 휘리릭 던져서 낫이 꽂이는 방향으로 가는 점이다.

꼴망태

오늘은 집 앞 작은 시내를 건너서 논두렁 보다는 앞 산쪽의 밭두렁의 꼴을 베기로 했다.

이른 아침이라 안개가 자욱하게 끼어 있고 이슬도 많이 맺혀 있다.

바래기 풀이 소복하게 감나무 옆으로 제법 도드라져 풍성하게 자라 있다.

이런 좋은 풀을 만난 순간 나도 모르게 흥분이 되고 아드레랄린이 솟구친다.

[베어 온 소꼴지게를 내려 놓고 멋진 포즈로 한 컷]

트레이닝 허리부분에 꽃 한송이도 꽂아서 멋을 부렸다.

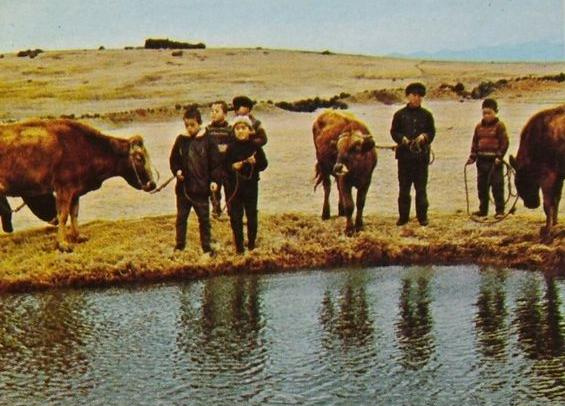

나 어릴적의 농촌에서는 소를 키우지 않은 가정이 별로 없었으니 소꼴을 베는 것은 어린 학생들의 몫이었다.

왜낫을 숫돌에 갈아 꽂은 지게를 걸머지고, 부드러우면서도 소가 좋아하는 영양가 있는 풀을 베어다가 소에게

먹이는 것이 우리들에게 주어진 커다란 임무이고 일과였다. 한여름에도 쟁기질하고 써레질하며, 힘들게 일하는

일소는 땀을 바가지로 흘리며 더위에 지치게 된다. 이런 때는 가마솥에 소꼴과 밀기울을 넣고 쇠죽을 끓여서 구유에 담아 먹여 기운을 내게 하였다. 소위 특식을 먹여 다음날 또 힘든 노역을 감당하게 하였던 것이다.

꼴망태

나는 낫질이 빨라진다.

"풀이 한웅큼 안에 들어 왔을 때 낫을 뿌려본다.

둥글게 한 아름 정도 뿌렸을 때

'툭' 하는 소리가 남과 동시에 내 머리에 홍시감이 떨어진다. 반나마 터진 빨간 홍시가 제법 먹음직스럽다.

단내가 나는 주황색 바알간 속살은 얼마나 구미를 당기느든지...어린아이의 허기진 속은 이렇게도 달래진다.

이런 행운은 종종 있는 일이 아니어서 그런날이야말로 횡재한 날이다.

홍시가 머리 위로 떨어져서 내 머리는 철태 반죽이 되었다 .

그때 우리의 머리깎이는 추석이 가까이 오면서 막깎기를 많이 했고.

형들은 한 단계 층을 둔 니부 깎기를 했는데내 머리 어제 깎았음에도 홍시감이 머리를 내리쳐 엉망이 되었다'

양쪽 어깨에 맬 수 있는 꼴망태

꼴 베던 것을 놓아두고 홍시를 먹어본다. 맛이 있다 . 달달하고 쫄깃쫄깃하다

감씨 옆에 붙은 쌀은 씹으면 약간 여물면서 쌉싸름, 어떻게 표현할까.

그럭저럭 한 망태에 꼴을 다 채우고 떨어진 홍시를 주으러 감나무 밑으로 돌아다닌다.

몇 개를 줍고서는 감나무 위를 쳐다본다.

며칠 있으면 정들은 저 송아지를 팔러갈텐데~~~ 하고 아쉽고 서운한 생각이 든다.

아마도 소꼴을 베어본 사람은 우리 나이 정도되면 많이 있을 것이다.

우리 집에는 소가 없었지만 친구집에 소가 있어 친구하고 놀라치면

"안돼! 소꼴 베고 놀아야 돼" 해서 같이 소꼴을 베러 가던 생각이납니다.

알프스 소녀 하이디에 나오듯 소를 풀어 키우면 되지만 분별없는소가

콩이며 벼며 온갖 곡식을 닥치는대로 먹어치울까봐 코를 뚫어 말뚝에 매어 놓고 사람이 정해 놓은 반경 내의

풀만 뜯어 먹을 수밖에 없는 소가 불쌍할 때도 많았습니다.

그래도 소는 먹어야 하기야 소 있는 집 아이들은 여름이면 소꼴을 베기도 하고, 오후가 되면 집집마다에서

소를 끌고 나와 직접 소꼴을 먹이러 떼를 지어서 먼 강변둑이나 야산 등지로 나갑니다.

소들은 한 짐 지어서 외양간에 넣어주면 질리지도 않는지 그 풀을 먹고 되새김질하며 그 많은 풀을 다 먹어치웠습니다. 소가 좋아하는 연한 풀자리를 찾는 일은 쉽지 않습니다.

바쁜 부모님 일손을 도와 주로 꼴베기는 아이들 차지였지요

그 서툰 낫질에 손도 베이고 지게질하다 넘어지기도 일쑤구요.

지금은 그 소꼴을 사료가 대신하고 이제는 들판에 풀을 보면 저거 조금만 하면 한짐이 되겠구나 하는 생각도 많이 하게 됩니다. 아까운 돈을 버리고 있는지도 모르겠습니다.

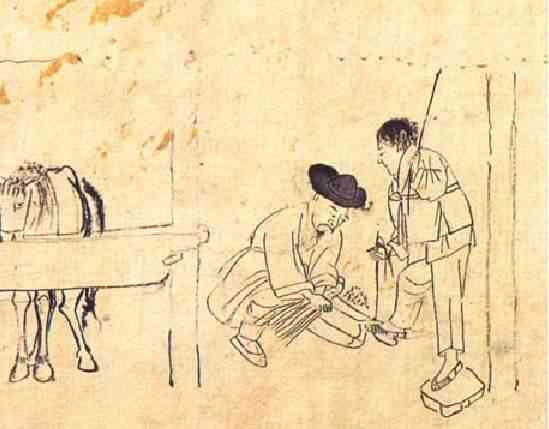

‘작두질’은 ‘작두날’에 풀 먹이는 사람과, 써는 사람의 호흡(呼吸)이 척척 맞아야 한다.

‘작두날’을 밟는 사람은 왼발을 통나무 짧게 자른 발판 위에 딛고, 아래의 그림처럼 왼손은 작대기를 잡고 몸의 중심을 잡는다. 그리고 오른발은 작두날 발판 위에 올리고 발판 위에 올리고, 오른손은 작두발판에매달린 끈을 잡고 '작두날'을 들었다 놓았다 하면서 풀을 썰었다. 만약에 둘 중의 한 사람이 제 때 동작(動作)을 하지 못하고 멈칫거리거나 딴짓을 하게 되면 아주 위험한 지경에 처한다. 실제로 작두질하다가 손가락을 송두리째 잃는 경우도 종종 있었다. 대개 노련한 아버지가 풀을 먹이고 아들이 위에서 내려다보면서 작두를 밟는다.

따라서 ‘작두질’은 당연히 아이들의 몫이 되었고, 기능이 단순하기 때문에 아이들도 몇 번 해보고 나면,

금방 손에 익어 능숙하게 할 수 있는 일이었다.

양쪽 어깨에 맬 수 있는 꼴망태(요즘 아이들 가방과 비슷한 모양입니다.)

날이 휘고 가볍게 혼자 썰도록 개량(改良)된 강철작두(鋼鐵斫刀)가 들어오기까지 ‘무쇠 작두’는 짚이 미끄러지기 쉬었고, 힘에 부쳐 한 다발을 썰고 나면 어깨가 욱신거리기도 했었다.

어른들도 남편은 짚 다발을 풀어 꽁꽁 뭉쳐 한 치(寸, 3.03cm)에서 한 치 반 크기로 일정하게 먹여주면,

‘작두’ 손잡이 부분에 달린 끈을 잡은 아내나 아이가 나무토막 발판을 힘껏 올려 쉬지 않고 탄력(彈力)을 주어 밟아줘야만 제대로 썰 수가 있었다.

앞에서 말한 바와같이 두 사람이 ‘작두질’을 할 때는 주의를 기울이지 않으면

무척 위험(危險)한 일이 발생할 수 있다. ‘작두’를 밟는 사람과 짚이나 풀을 먹이는 사람의 호흡이 마지막 순간까

지 일치해야 하는데, 그게 그렇게 쉬운 일은 아니었다.

그래서 아무리 사이가 좋지 않거나 다투고 난 뒤에도 여물을 썰 때만큼은 마음을 합해야 했다.

써는 사람은 두껍게 두 줄로 엮어 맨 새끼줄을 홀쳐 매듭을 만든 끝을 단단히 잡고,

왼발을 ‘버팀목’에 디디고 왼손엔 작대기를 잡은 후 ‘작두날’을 올렸다가 단번에 발판을 밟아

두 손을 감싼 분량(分量)의 짚을 누른다.

덜커덩거리는 ‘작두날’과 ‘고두쇠’가 이리저리 움직이면서 짚이나 풀이 썰어진다.

그리고 계속 썰면 안쪽으로 잘린 여물이 쌓인다.

새로 짚을 뭉치는 동안 ‘작두’를 바닥에 내려 밟았다가 다시 들면 먹이는 사람이 안쪽으로

여물을 쭉쭉 밀어 넣는다.

꼴망태

'고향.추억.옛것' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 아흔 살 할머니의 일기 (0) | 2011.03.27 |

|---|---|

| [스크랩] 그 옛날 연탄불의 추억 (0) | 2010.12.16 |

| 고향 바닷가의 가을 (0) | 2010.11.12 |

| [스크랩] 대창초록권역의 덜 여문 가을 (0) | 2010.10.01 |

| [스크랩] 아아 잊으랴! / 한국전쟁 자료사진 (0) | 2010.03.15 |